Android Autoは非常に便利な機能ですが、「少しの移動時間なのに強制的に充電されてしまう」「バッテリーの過充電が気になる」と感じることはありませんか。

特に、夜間に充電する習慣がある方にとって、日中の細かな充電は避けたいものです。

この記事では、Android Autoで充電したくないという悩みを解決するため、有線接続時に使える充電しない設定や、USBで充電しないための設定方法を解説します。

さらに、根本的な解決策としてワイヤレス化のおすすめアダプターも紹介します。

トヨタ、日産、スズキといった主要メーカーの車種でワイヤレス接続ができない場合の対処法にも触れていますので、あなたのカーライフがより快適になる情報がきっと見つかります。

Android Autoで充電したくない時の有線での対策

- バッテリーへの過充電を防ぐには

- スマホ本体で充電しない設定をする

- USBで充電しない設定は可能か

- データ転送専用ケーブルの利用

- 機種別のバッテリー保護設定を活用

バッテリーへの過充電を防ぐには

スマートフォンのバッテリーに採用されているリチウムイオン電池は、満充電の状態が長時間続くと劣化が進みやすい特性を持っています。

Android Autoを有線で利用すると、たとえバッテリー残量が十分にあっても充電が継続されるため、この「過充電」に近い状態がバッテリー寿命を縮める一因となり得ます。

特に、短距離の移動を繰り返す場合、常に100%に近い状態で充電と放電が細かく行われ、バッテリーに負荷がかかります。

この負荷を軽減し、バッテリーを長持ちさせるためには、不要な充電を避ける工夫が重要になります。

バッテリー劣化の主な要因

リチウムイオン電池は、一般的に充電サイクル(0%から100%まで充電して1サイクル)の回数で寿命が測られますが、以下の要因も劣化を早めるとされています。

- 高温環境下での使用や充電:特に夏場の車内は高温になりやすく、充電による発熱と相まってバッテリーに大きなダメージを与えます。

- 満充電状態の維持:バッテリー残量80%~90%程度を維持することが、劣化を緩やかにする上で効果的と言われています。

このように、Android Auto利用中の意図しない充電は、利便性の裏でバッテリーに少しずつダメージを与えている可能性があるのです。

次の項目からは、この問題を解決するための具体的な方法を見ていきましょう。

スマホ本体で充電しない設定をする

Androidスマートフォンには、バッテリーの状態を最適に保つための機能がいくつか搭載されています。

これらの設定を活用することで、Android Auto利用中の不要な充電をある程度コントロールすることが可能です。

ただし、完全に「充電をオフ」にする直接的なスイッチは、標準機能としてはほとんどの機種に存在しません。

あくまで充電の挙動を賢く管理し、バッテリーへの負荷を軽減するための設定となります。

「充電を完全に止めたい!」と思っても、実はOSレベルでの直接的な設定はないんですね。

でも、バッテリーをいたわる機能は色々あるので、まずは自分のスマホにある設定を確認してみましょう。

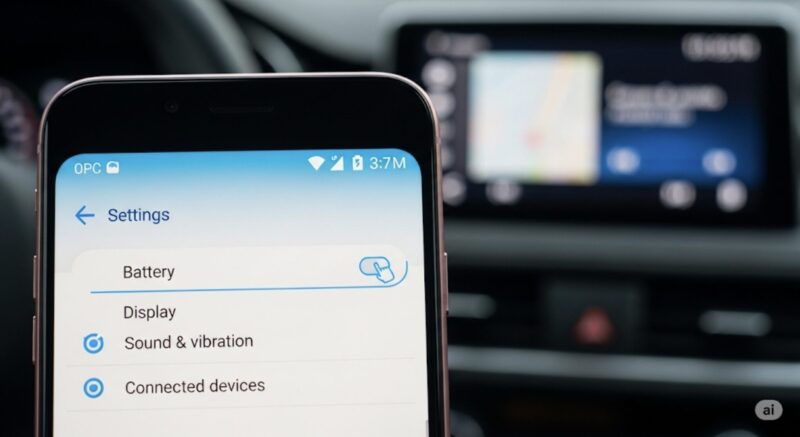

開発者向けオプションの活用

一部のAndroid端末では、「開発者向けオプション」の中にUSBの接続方法を詳細に設定する項目があります。

ここでUSBのデフォルト設定を「ファイル転送」や「PTP」などに固定することで、接続時の挙動が安定する場合がありますが、充電自体を停止するものではありません。

開発者向けオプション利用の注意点

開発者向けオプションは、その名の通り開発者向けの高度な設定項目です。

誤った設定はスマートフォンの動作を不安定にする可能性があるため、内容をよく理解した上で自己責任で変更してください。

機種によっては、バッテリーの健康状態を管理する独自の機能が搭載されている場合が多いため、まずはご自身のスマートフォンの「設定」アプリ内にある「バッテリー」や「デバイスケア」といった項目を確認してみることをおすすめします。

USBで充電しない設定は可能か

AndroidスマートフォンをUSBケーブルで車に接続すると、通知パネルにUSBの接続モードを選択するオプションが表示されることがあります。

ここで充電の挙動をある程度変更できます。

USBの接続設定には、主に以下のような選択肢があります。

- ファイル転送 / Android Auto:データ通信と充電を同時に行います。Android Autoを利用するための標準的なモードです。

- 充電のみ:データ通信を行わず、充電に専念します。このモードではAndroid Autoは利用できません。

- PTP(写真の転送):デジタルカメラとして認識させ、写真を転送するモードです。

結論として、Android Autoを使いながら「USBで充電しない」という設定を直接選ぶことはできません。

Android Autoはデータ通信を必要とするため、「ファイル転送」モードが必須となり、このモードでは必然的に充電も行われる仕組みだからです。

設定の小ワザ

一部のXperiaシリーズなどで報告されている不具合として、「Android Autoは起動するが充電されない」という逆の現象が発生することがあります。

このような場合は、一度USB設定を「充電のみ」にしてから再度「ファイル転送」に切り替えると改善することがあるようです。

これは、USBのモード切り替えに何らかの問題がある可能性を示唆しています。

したがって、有線接続を続ける限り、充電を完全に切り離すことは難しいと言えます。

充電を避けたいのであれば、物理的に充電機能を制限する方法や、ワイヤレス接続への移行を検討する必要があります。

データ転送専用ケーブルの利用

USBケーブルには、「充電・データ転送両対応ケーブル」と「充電専用ケーブル」の2種類が広く知られていますが、実はその逆の「データ転送専用ケーブル」というものも存在します。

これは、USBの電源供給に関するピン(VBUS/GND)が物理的に結線されていないか、意図的に無効化されている特殊なケーブルです。

このケーブルを使用すれば、理論上はスマートフォンを充電することなく、Android Autoのデータ通信のみを行うことが可能です。

データ転送専用ケーブルのメリット・デメリット

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | Android Autoを使いながら、バッテリーへの不要な充電を物理的に完全にカットできる。 |

| デメリット | ・市場にあまり出回っておらず、入手が困難。 ・製品によっては動作が不安定になる可能性がある。 ・自作するには電子工作の知識が必要。 |

一部のユーザーは、既存のUSBケーブルを改造して電源線をカットすることで、自作のデータ転送専用ケーブルを作成しています。

しかし、これは故障のリスクを伴うため、誰にでもおすすめできる方法ではありません。

ケーブル選びの注意

Android Autoを安定して利用するためには、高品質なデータ転送ケーブルが推奨されています。

安価なケーブルや長すぎるケーブルは、接続が不安定になる原因となります。

データ転送専用ケーブルを探す際も、品質には十分注意が必要です。

確実な方法ではありますが、入手のハードルや安定性の懸念から、万人向けの解決策とは言えないのが現状です。

機種別のバッテリー保護設定を活用

最近のスマートフォンには、バッテリーの寿命を延がすための高度な保護機能が標準で搭載されています。

これらの機能を活用することで、Android Auto利用中の過充電リスクを効果的に軽減できます。

Samsung(Galaxy)の「バッテリー保護」

Galaxyシリーズに搭載されている「バッテリー保護」機能は、充電を最大85%で停止させることができます。

これを有効にしておけば、Android Autoで接続していても85%を超えて充電されることがなくなり、バッテリーへの負荷を大幅に抑えることが可能です。

さらに、「Bixby Routines」のような自動化ツールを使えば、「車のBluetoothに接続されたらバッテリー保護をオンにする」といった設定もでき、非常に便利です。

Google Pixelの「アダプティブ充電」

Google Pixelシリーズには「アダプティブ充電」機能があります。

これは、ユーザーの充電パターン(特に夜間の充電時間)を学習し、アラーム設定時刻の直前に100%になるよう、充電速度をゆっくり調整する機能です。

この機能は主に夜間の据え置き充電を想定しているため、日中のAndroid Auto利用時に直接的な充電制限を行うものではありません。

しかし、夜間の充電習慣を最適化することで、バッテリー全体の健康を保つ一助となります。

お使いのスマホの機能を確認しよう

上記以外にも、多くのメーカーが独自のバッテリーケア機能を搭載しています。

ASUSの「バッテリーケア」やSonyの「いたわり充電」など、名称は異なりますが、満充電を避けてバッテリーの寿命を延がすという目的は共通しています。

一度、ご自身のスマートフォンの設定メニューを確認してみることを強くおすすめします。

Android Autoで充電したくないならワイヤレス化

- ワイヤレス化のおすすめアダプター

- ワイヤレス接続ができない時の対処法

- トヨタ車でのワイヤレス接続について

- 日産車でのワイヤレス接続のポイント

- スズキ車でのワイヤレス接続と注意点

- Android Autoで充電したくない悩みの解決策まとめ

ワイヤレス化のおすすめアダプター

有線接続での充電問題を根本的に解決する最も効果的な方法が、Android Autoのワイヤレス化です。

専用のワイヤレスアダプターを車のUSBポートに接続するだけで、これまで有線でしか使えなかったAndroid Autoが無線で利用できるようになります。

ワイヤレス化のメリットは計り知れません。

- ケーブルの抜き差し不要:乗車時に自動で接続され、降車時にスマホを車内に置き忘れる心配もなくなります。

- 充電の完全なコントロール:充電が必要な時だけ、別の充電ポートやワイヤレス充電器を使えばOK。不要な充電から解放されます。

- 車内がスッキリ:煩わしいケーブルがなくなり、車内がスマートな印象になります。

一度ワイヤレスの快適さを知ってしまうと、もう有線には戻れないかもしれません。

毎回のケーブル接続の手間がなくなるだけで、ドライブがもっと楽しくなりますよ!

市場には様々なワイヤレスアダプターがありますが、選ぶ際には「技適マークの有無」「接続の安定性」「メーカーのサポート体制」などを考慮することが重要です。

ここでは、特に評価の高いおすすめのアダプターをいくつか紹介します。

| 製品名 | 特徴 | 価格帯 |

|---|---|---|

| AAWireless | ワイヤレス化の草分け的存在。専用アプリで細かな設定が可能。ネイティブ接続に対応し、動作が安定していると評判。 | 14,000円~ |

| Ottocast A2Air / MINI | 大手ブランドで安心感がある。接続速度が速く、小型なモデルも多い。Android AutoとCarPlay両対応の機種も豊富。 | 8,000円~ |

| KEIYO AN-S128a | 安心の日本メーカー製。日本語の説明書とサポートが充実しており、初心者でも安心して使える。Android Auto専用でリーズナブル。 | 6,000円~ |

これらのアダプターを使えば、「充電したくない」という悩みは一挙に解決します。

少し投資は必要ですが、得られる快適さは価格以上と言えるでしょう。

ワイヤレス接続ができない時の対処法

便利なワイヤレスアダプターですが、時には「うまく接続できない」「接続が途切れる」といったトラブルが発生することもあります。

そんな時は、慌てずに以下の対処法を一つずつ試してみてください。

基本的な確認事項

- スマートフォンの再起動:最も簡単で効果的な方法です。スマホ側の一時的な不具合が解消されることがあります。

- アダプターの抜き差し:車のUSBポートからアダプターを一度抜き、数秒待ってから再び差し込んでみましょう。

- BluetoothとWi-Fiの再設定:スマホの設定から、アダプターとのペアリング情報を一度削除し、最初から接続設定をやり直します。

- Android Autoアプリのキャッシュ削除:スマホの「設定」→「アプリ」→「Android Auto」と進み、「ストレージ」からキャッシュを削除します。

ワイヤレスAndroid Autoの仕組み

ワイヤレス接続は、最初のペアリング(認証)にBluetoothを使い、その後の実際のデータ通信には大容量のデータを高速に送受信できるWi-Fi(Wi-Fi Direct)を利用しています。

接続がうまくいかない場合、このどちらかのプロセスで問題が起きている可能性が高いです。

ファームウェアのアップデート

多くのアダプターメーカーは、接続の安定性向上や不具合修正のために、定期的にファームウェアのアップデートを配信しています。

公式サイトや専用アプリで最新のファームウェアが提供されていないか確認し、アップデートを行うことで問題が解決する場合があります。

ケーブルやUSBポートも疑ってみよう

アダプターと車を接続するUSBケーブルが原因の場合もあります。

別の高品質なケーブルに交換してみるのも一つの手です。

また、車にUSBポートが複数ある場合は、別のポートに差し替えてみることで改善することもあります。

これらの対処法を試しても解決しない場合は、アダプターのメーカーサポートに問い合わせてみましょう。

トヨタ車でのワイヤレス接続について

トヨタ車の純正ディスプレイオーディオでワイヤレスアダプターを利用する際には、一つ注意点があります。

それは、USBポートの供給電力が不足し、アダプターが正常に起動しないケースがあることです。

特に、比較的新しいコネクテッドナビ対応のディスプレイオーディオでこの現象が報告されています。

症状としては、「アダプターのランプは点灯するが、画面にAndroid Autoが起動しない」「接続できません、とエラーが表示される」といったものがあります。

解決策:USB電源補助ケーブルの利用

この電力不足問題を解決するのが、「Y字型のUSB電源補助ケーブル」です。

このケーブルを使うことで、データ通信用のUSBポートとは別に、シガーソケットなどに接続したUSB充電器から追加で電力を供給し、アダプターを安定して動作させることができます。

接続イメージ

- Y字ケーブルの一方(データ通信+電源)を、車の通信用USBポートに接続します。

- もう一方のケーブル(電源供給専用)を、シガーソケットUSB充電器に接続します。

- ケーブルの合流部分に、ワイヤレスアダプター本体を接続します。

この接続により、アダプターは十分な電力を得て安定して起動できるようになります。

もしトヨタ車やレクサス車でワイヤレスアダプターの動作が不安定な場合は、まずこのUSB電源補助ケーブルの利用を検討してみてください。

数百円から千円程度で購入でき、接続問題が劇的に改善される可能性が高いです。

日産車でのワイヤレス接続のポイント

日産車の多くに搭載されている「NissanConnect(日産コネクト)」ナビゲーションシステムは、基本的にAndroid Autoの有線接続に対応しており、ワイヤレスアダプターとの互換性も良好な場合が多いです。

ただし、車種やナビの世代によっては、いくつか注意すべきポイントがあります。

USBポートの確認

日産車には複数のUSBポートが搭載されていることがありますが、Android Autoに対応しているのは特定の通信用USBポートのみです。

多くはナビ画面の近くやセンターコンソール内に配置されており、スマートフォンのアイコンが表示されていることが多いです。

充電専用のポートにアダプターを接続しても認識されないため、必ず通信用のポートを使用してください。

Type-AとType-C

近年のモデルでは、USBポートがType-Cになっている場合があります。

購入するワイヤレスアダプターや、アダプターと車を接続するケーブルの端子が、お使いの車のポートと一致しているか事前に確認しておきましょう。

接続の安定性について

基本的には安定して接続できることが多いですが、もし動作が不安定な場合は、他の車種と同様に以下の点を確認してみてください。

- アダプターの再起動:車のエンジンを切り、再度かけ直す。

- ペアリングの再設定:一度NissanConnectナビとスマートフォンの両方からペアリング情報を削除し、再設定を行う。

- ケーブルの品質:アダプター付属のケーブルではなく、高品質な短いUSBケーブルに交換してみる。

ほとんどの場合、これらの基本的なトラブルシューティングで問題は解決します。

日産車ユーザーの方も、ワイヤレス化による快適なドライブを手に入れることは十分に可能です。

スズキ車でのワイヤレス接続と注意点

スズキ車に搭載されている「全方位モニター付メモリーナビゲーション」など、多くの純正ナビはAndroid Autoの有線接続に対応しており、ワイヤレスアダプターの利用も可能です。

特に、スズキのナビゲーションシステムは比較的シンプルな構成のものが多く、ワイヤレスアダプターとの相性問題は起きにくい傾向にあります。

接続の基本的な流れ

接続方法は他のメーカーと大きく変わりません。

- 車の通信用USBポートにワイヤレスアダプターを接続します。

- スマートフォンのBluetooth設定画面を開き、アダプターとペアリングします。

- ナビゲーションの画面に表示される指示に従い、Android Autoの利用を許可します。

一度設定が完了すれば、次回以降はエンジンをかけると自動的にワイヤレスで接続されるようになります。

社外ナビゲーションの場合

スズキ車では、ディーラーオプションで様々なメーカー(パナソニック、ケンウッドなど)のナビゲーションを選択できる場合があります。

もし社外ナビを搭載している場合は、そのナビ自体がAndroid Auto(有線)に対応していることがワイヤレス化の前提条件となります。

ナビの取扱説明書を確認し、対応状況を事前にチェックしておきましょう。

もし接続がうまくいかない場合は、これまでの項目で解説したスマートフォンの再起動やペアリングの再設定といった基本的な対処法を試してみてください。

スズキ車でも、適切なアダプターを選べば、手軽にワイヤレスAndroid Auto環境を構築できます。