車のエンジンをかけた途端、あるいはDVDを入れ替えようとした時、カーナビのディスプレイが閉まらないトラブルに見舞われた経験はありませんか。

画面が開きっぱなしの状態や、一度開いて戻らない症状は、運転中の視界を妨げるだけでなく、非常に困るものです。

このカーナビ開閉故障は、長年愛用しているカロッツェリアのナビ開閉不良かもしれませんし、トヨタや日産の純正ナビ、またはダイハツの車に搭載されたナビでも起こりうる一般的な問題です。

多くの方が、カーナビが壊れる前兆はあったのか、そもそもカーナビの寿命は何年くらいなのか、といった疑問を抱えることでしょう。

また、取扱説明書で見かけるカーナビのスタンバイとは一体何なのか、この機能が解決の糸口になるのかも気になるところです。

この記事では、そうした突然のトラブルに直面した方々のために、原因の特定からご自身で試せる対処法、修理や交換の判断基準までを、より深く掘り下げて分かりやすく解説していきます。

カーナビのディスプレイが閉まらないときの原因

- カーナビが開きっぱなしになる主な理由

- カーナビが開いて戻らない症状とは?

- カーナビ開閉故障が起きる仕組み

- 解決策になる?カーナビのスタンバイとは

- 注意したいカーナビが壊れる前兆

- カーナビの寿命は何年くらいが目安?

カーナビが開きっぱなしになる主な理由

カーナビのディスプレイが開きっぱなしになってしまう現象には、複合的な要因が絡む場合もありますが、主に3つの代表的な原因に分類できます。

トラブルに正しく対処するためにも、まずは何が起きているのかを理解することが重要です。

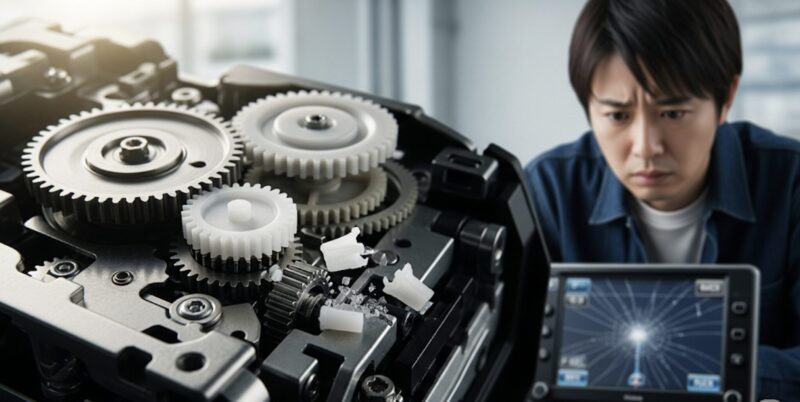

最も頻繁に報告される原因は、ディスプレイを開閉させるための内部機構、特にプラスチック製の駆動ギアの摩耗や破損です。

カーナビの内部では、モーターの回転を画面の動きに変えるために、複数の歯車が精密に連携しています。

これらの部品はコストや軽量化の観点からプラスチックで作られることが多く、長年の使用による経年劣化は避けられません。

特に、夏場の車内のような高温環境と冬場の低温環境を繰り返すことで、プラスチックは伸縮を繰り返し、徐々にもろくなっていきます。

その結果、ある日突然ギアの歯が欠けてしまい、モーターの力が伝わらなくなり、開閉動作が不能になってしまうのです。

次に多いのが、物理的な障害物が原因となるケースです。

ディスプレイの開閉ユニットは非常に精密に設計されているため、わずかな異物の侵入でも動作不良を引き起こします。

例えば、ダッシュボードに置いていた硬貨が滑り落ちたり、ETCカードを間違えてナビのスロットに入れようとしたり、お子様が小さなおもちゃの破片を隙間に入れてしまったりと、原因は様々です。

これらの障害物がギアやレールに挟まると、センサーが異常を検知し、機構を保護するために動作を緊急停止させることがあります。

そして、見過ごされがちなのが電気系統の接触不良や、ナビ本体のソフトウェアがフリーズしてしまうといった電子的な不具合です。

車の振動で内部のコネクターが緩んだり、バッテリーの電圧が一時的に低下したりすることで、ナビが正常に起動せず、開閉命令を受け付けなくなることがあります。

これらの問題は、単純な再起動で解決することもありますが、電子基板の故障など、より深刻な問題の前触れである可能性も否定できません。

主な原因まとめ

- 経年劣化による内部ギアの破損・摩耗:特にプラスチック製ギアは温度変化に弱く、長期間の使用で破損しやすい傾向にあります。

- 異物の挟み込みによる物理的障害:硬貨、カード、ゴミなどが開閉の妨げとなり、センサーが作動して停止します。

- 電気系統の接触不良やソフトウェアの不具合:システムフリーズや電圧低下など、電子的な問題も原因となりえます。

カーナビが開いて戻らない症状とは?

「カーナビが開いて戻らない」という症状は、具体的には、CDやDVDの挿入・排出のために「OPEN」や「TILT」ボタンを押してディスプレイが開いた後、再度ボタンを押しても「ウィーン」というモーター音はするものの画面が元の位置に収納されない、あるいは全く反応しない状態を指します。

このトラブルは、原因によっていくつかの特徴的なパターンに分かれます。

症状のパターン

パターン1:モーター音はするが動かない(異音あり)

「ウィーン」という正常なモーター音に混じって、「カチカチ」「ガガガ」といった異音がする場合、これは内部の駆動ギアが空回りしている可能性が非常に高い状態です。モーター自体は正常に回転しようとしていますが、歯が欠けてしまったギア同士がうまく噛み合わず、力が伝達されていないことを示唆しています。

パターン2:全くの無音で反応がない

開閉ボタンを押してもモーター音すらしない場合、問題は機械的な部分ではなく、電気系統や制御システムにあると考えられます。長年の使用でボタンの接点が摩耗・汚損して反応しなくなったか、基盤への電力供給が何らかの理由で途絶えている、あるいはシステム全体がフリーズしている可能性があります。

パターン3:途中で引っかかって止まる

開閉動作を開始するものの、途中で何かに引っかかるように止まってしまう場合は、スライドレールの歪みや異物の混入が最も疑われます。過去に軽い衝撃が加わったり、車体の継続的な振動によって、精密なレールにわずかなズレが生じ、スムーズな動作を妨げているのかもしれません。

絶対に無理な力で押し込まないでください

ディスプレイが戻らないからといって、焦って手で無理やり押し込もうとする行為は、状況を悪化させる最たる原因です。内部の繊細なギアの歯がさらに数枚欠けたり、ディスプレイを支えるアームが変形したり、最悪の場合はモーターに過剰な負荷がかかり焼き付いてしまうこともあります。修理可能な軽微な故障が、ユニット交換を要する高額な修理に発展する恐れがあるため、絶対に避けてください。

カーナビ開閉故障が起きる仕組み

カーナビの開閉機構は、小さなモーターの回転運動を複数のギアで伝達し、ディスプレイをスライドさせたり角度を変えたりする、非常にコンパクトで複雑な仕組みで成り立っています。

このカーナビ開閉故障は、この動力伝達の一連の流れのどこかで問題が発生することで起こります。

まず、ユーザーがボタンを押すと、その信号はナビの頭脳であるCPUに送られます。

CPUはこれを受け、制御基板を通じてモータードライバーICへ「正転せよ」「逆転せよ」といった電気信号を送ります。

信号を受け取ったモーターが回転を開始し、その力はまずウォームギアなどの減速比の大きいギアに伝わります。

そして、大小さまざまな平歯車を介して力が次々と伝達され、最終的にディスプレイを支えるアームやスライドレールを動かすラック&ピニオン機構などを駆動させるのです。

故障の多くは、この力の伝達経路で発生します。

特に、コスト削減と軽量化のために多用されるポリアセタール(POM)などのプラスチック製ギアは、車の振動や夏場の高温、冬場の低温といった過酷な環境に長期間さらされることで、素材の粘り強さが失われ、もろくなりやすい傾向があります。

これが経年劣化による破損の主な原因です。また、モーター自体も消耗品であり、内部のブラシが摩耗することでトルク(回転力)が低下し、やがては動かなくなります。

腕時計の内部のように、たくさんの歯車が噛み合って動いています。

だからこそ、たった一つの小さな部品が欠けるだけで、全体の機能が完全に停止してしまう、非常にデリケートな部分なのです。

解決策になる?カーナビのスタンバイとは

取扱説明書などで見かける「スタンバイ」モードですが、残念ながらこれはディスプレイの開閉故障といった物理的なトラブルの直接的な解決策にはなりません。

多くの場合、カーナビのスタンバイとは、ナビゲーション機能を一時的に停止させ、オーディオ機能など一部の機能だけを低消費電力で維持する状態、いわば「省エネモード」を指します。

例えば、夜間走行中に画面の明かりが眩しいと感じた際に、AVソースのメニューから「画面OFF」や「スタンバイ」を選択して画面を消灯させることが可能です。

しかし、この操作は物理的にディスプレイを収納するのではなく、単に液晶パネルのバックライトを消しているだけです。

そのため、物理的なギア破損や異物の噛み込みが原因で開いたままになっているディスプレイが、スタンバイモードにすることで閉じることはありません。

非常に重要な「リセット」との違い

スタンバイと混同されがちですが、はるかに重要なのが「リセット」機能です。

多くのカーナビには、爪楊枝やクリップの先などで押す小さなリセットボタンが本体のどこかに備わっています。

ソフトウェアのフリーズが原因でディスプレイが動かない、タッチパネルが反応しないといった場合、このリセットボタンを押すことでシステムが強制的に再起動し、問題が嘘のように解消する可能性があります。

物理的な故障を疑う前に、まず最初に試すべき応急処置と言えるでしょう。

ただし、リセットを行うと、保存した地点登録やオーディオのイコライザー設定などが初期化されてしまう場合があるため、その点は留意しておく必要があります。

注意したいカーナビが壊れる前兆

カーナビの開閉故障は突然訪れるように感じられますが、多くの場合、事前に何らかのSOSサイン、つまり前兆が現れています。

カーナビが壊れる前兆に気づくことができれば、高額な修理が必要になる前に対策を講じたり、データのバックアップを取ったりと、冷静に対応することが可能です。

以下に代表的な前兆とその原因をまとめました。

これらの症状に心当たりがないか、チェックしてみてください。

| 前兆の症状 | 考えられる原因と解説 |

|---|---|

| 異音がする | 開閉時に「ギーギー」「ガガガ」といった、これまでしなかった異音が聞こえる場合、内部のギアの歯が欠け始めているか、可動部の潤滑グリスが劣化・硬化しているサインです。放置すると完全に動かなくなります。 |

| 動きが遅い・スムーズでない | ディスプレイの開閉動作が以前より明らかに遅くなったり、途中で一瞬止まるなど、動きがぎこちない場合、モーターのトルク低下や機構部分のわずかな歪みが考えられます。 |

| たまに動かないことがある | ボタンを押しても時々反応しない、何度か押してやっと動く、という症状は電気系統の接触不良が疑われます。ボタン自体の接点の劣化や、内部コネクターの緩みが原因かもしれません。 |

| 画面の角度が定まらない | ディスプレイを開いた後、設定した角度でうまく固定されず、走行中の振動で少し垂れ下がってくるような場合、角度を保持するためのクラッチ機構が摩耗している可能性があります。 |

これらの症状が見られたら、不必要なディスプレイの開閉操作は極力控えることが、完全な故障に至るのを遅らせる上で最も重要です。

また、ディーラーや修理業者に相談する際に、これらの症状を動画で撮影しておくと、口頭で説明するよりも正確に状況が伝わり、スムーズな診断に繋がります。

カーナビの寿命は何年くらいが目安?

カーナビの寿命は何年くらいかという問いに対して、メーカーが公式に耐久年数を公表しているわけではありませんが、業界の一般的な認識や買い替えサイクルの実態から、およそ5年から7年がひとつの目安とされています。

これは、開閉機構のような物理的な可動部品の寿命だけでなく、複数の要因が複合的に絡み合った結果です。

例えば、内部の電子部品、特に液晶ディスプレイのバックライト(近年はLEDが主流ですが以前は冷陰極管)や、基盤上のコンデンサは消耗品であり、時間と共に劣化します。

また、時計や各種設定を保持するための内蔵バッテリーも徐々に性能が低下します。

さらに重要なのが、ナビゲーション機能の根幹をなす地図データの更新サポートが終了する時期です。

多くのメーカーでは、製品発売から約5~7年で地図データの提供を終了します。

新しい高速道路や商業施設が地図に反映されなくなると、ナビとしての利便性は著しく低下するため、これが実質的な寿命となり、買い替えの大きな動機となります。

一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)の統計によれば、カーナビの国内出荷台数は近年安定しており、一定のサイクルで買い替え需要が発生していることが示されています。

これは、技術の進化とサポート期間が、ユーザーの買い替えタイミングに大きく影響していることを裏付けています。(出典:JEITA カーAV関連統計)

買い替えを検討すべきタイミング

- 物理的な故障が発生した時: 修理費用が新品購入費用の半分を超えるようなら、買い替えが賢明です。

- 地図データが古くなった時: 新しい道路が表示されず不便を感じ始めたら、高額な更新費用を払うより、最新地図が搭載された新品の方が満足度が高いでしょう。

- 機能に不満が出てきた時: Bluetooth接続やApple CarPlay/Android Autoなど、現代のスマートフォン連携機能が使いたくなった時も絶好のタイミングです。

5年以上使用したナビで開閉不良などのトラブルが発生した場合は、修理という選択肢だけでなく、最新機能へのアップデートも兼ねて新しいモデルへの買い替えを積極的に検討するのが最も合理的な判断と言えるでしょう。

カーナビのディスプレイが閉まらない場合の対処法

- カロッツェリアのナビ開閉不良の事例

- トヨタ純正ナビでよくあるトラブル

- 日産純正ナビが閉まらないときの注意点

- ダイハツのカーナビも例外ではない

- カーナビ ディスプレイ 閉まらない問題の総括

カロッツェリアのナビ開閉不良の事例

カーナビ市場で高い人気を誇るパイオニアの「サイバーナビ」や「楽ナビ」ですが、カロッツェリアのナビ開閉不良は、特に一昔前のインダッシュモニター(1DINサイズの本体から画面が自動でせり出してくるタイプ)のモデルで頻繁に報告される、ある種の「持病」とも言える事例です。

限られたスペースに複雑な開閉機構を詰め込んでいるため、部品一つ一つにかかる負担が大きく、長年の使用で内部のギアが破損しやすいという構造的な特徴があります。

代表的な機種である「AVIC-VH009MD」やその後継機などでよく見られるのが、モニターを前後にスライドさせるためのプラスチック製ギアの歯が、複数枚にわたってきれいに欠けてしまうというケースです。

この状態になると、モーターの回転音はするもののギアが空転し、画面は手で引っ張ったり押したりといった補助をしないと全く動かなくなります。

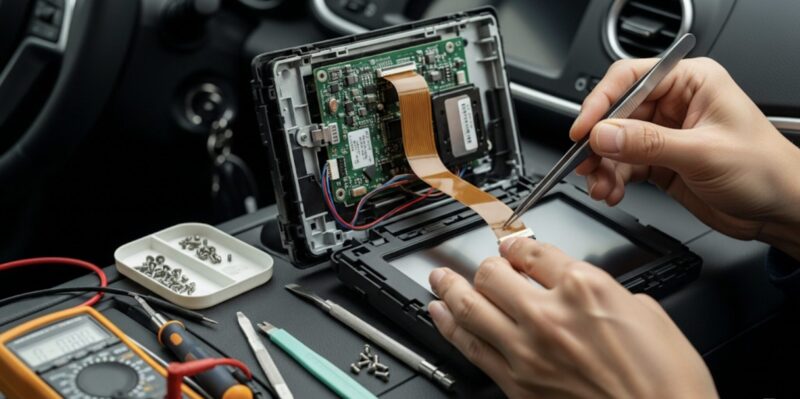

DIY修理の魅力と高いリスク

メーカーの公式修理サポートが終了してしまった古いモデルでも、一部の熱心なユーザーは独自に対処しています。

その代表的な方法が、インターネットオークションなどで同型機の中古品や「ジャンク品(故障品)」を安価で入手し、そこから正常なギア部品を摘出して移植する、いわゆる「部品取り」です。

しかし、これには精密ドライバーを扱う技術はもちろん、フレキシブルケーブルの断線や静電気による電子基板の破壊といったリスクを回避するための高度なスキルと知識が不可欠です。

安易に挑戦すると、元の故障より状態を悪化させる可能性が高いため、自信がない場合はカーナビ修理を専門に行う業者に相談することをお勧めします。

トヨタ純正ナビでよくあるトラブル

トヨタの純正ナビは、その多くがデンソーテン(旧富士通テン)の「ECLIPSE」ブランドやパナソニックなどをOEM供給元としており、車両との一体感や高い信頼性で定評があります。

しかし、長期間の使用においては、開閉機構のトラブルが全くないわけではありません。

特に少し前の世代のHDD(ハードディスクドライブ)を搭載したナビ、「NH3T-W55」といったモデルでは、開閉機構そのものの物理的な故障よりも、HDDの不具合が引き金となってシステム全体が不安定になり、結果として開閉操作を受け付けなくなるといった事例が報告されています。

これは、長年の使用でHDDに不良セクタが発生したり、特定の音楽データを読み込んだ際にエラーが発生したりすることで、OSが正常に機能しなくなり、再起動を繰り返すループに陥ってしまうことが原因です。

この場合、原因は機械的な部分ではないため、ナビ本体を中古の同型品に交換したり、ディーラーでHDDを初期化したりすることで直る可能性があります。

ただし、その場合はこれまで録りためた大切な音楽データなどはすべて消えてしまうという、辛い選択を迫られることになります。

近年のモデルでは、振動に弱いHDDから、より耐久性の高いSSDやSDカードへと記録媒体が移行しており、こうしたトラブルは減少しつつあります。

日産純正ナビが閉まらないときの注意点

日産純正ナビが閉まらないというトラブルでは、機械的な故障とは異なる、少し特殊な原因が報告されていることがあります。

例えば、C26型セレナなどに搭載された専用ナビ「MM515D-L」といったモデルで、特定のSDカードを音楽用スロットに挿入した際にシステムがフリーズし、ディスプレイが閉まらなくなるという事例です。

これは、ナビ本体とSDカードの「相性問題」や、SDカードのフォーマット形式、記録されているデータの構造がナビの想定外であった場合に発生する、典型的なソフトウェアエラーと考えられます。

SDカードにはSD、SDHC、SDXCといった規格や、データの転送速度を示すクラスがあり、ナビ側が対応していない規格のカードを使用すると、正しく認識できずフリーズすることがあります。

SDカードを正しく使用するためには、機器に合わせたフォーマットが重要です。

SDカードの規格を策定しているSDアソシエーションの公式サイトでは、最適なパフォーマンスを維持するためのフォーマットソフトが提供されています。(参照:SDメモリカードフォーマッター – SD Association)

不具合発生時の正確な情報伝達が鍵

このようなソフトウェア起因のトラブルは、一度発生しても再現性が低い場合があります。

ディーラーや販売店に相談する際は、「いつ、どのような操作をしたら症状が出たか」(例:「〇〇社製の32GBのSDカードを挿入し、エンジンをかけた直後に閉まらなくなった」)を可能な限り具体的に、そして正確に伝えることが、スムーズな原因究明と解決への一番の近道となります。

ダイハツのカーナビも例外ではない

軽自動車やコンパクトカー市場をリードするダイハツのカーナビも例外ではなく、他メーカーと同様の理由でディスプレイの開閉不良は発生します。

ダイハツの純正ナビの多くは、パナソニックやパイオニア、ケンウッドといった国内大手カーAVメーカーからのOEM供給品です。

そのため、基本的な故障の原因や傾向は、それらの供給元メーカーの市販製品に準じると考えてよいでしょう。

例えば、パナソニック製のナビが搭載されている車両であれば、やはりプラスチック製ギアの摩耗や、制御基板の電子部品の劣化が主な原因となることが考えられます。

ユーザーが自身で試せる対処法としては、他のケースと同様に、まずはリセットボタンによるシステムの再起動が挙げられます。

それでも改善しない場合に試せるのが、バッテリーのマイナス端子を一度外し、10分ほど放置してから再度接続するという、いわゆる「電源リセット」です。

これにより、ナビ本体に蓄積されたエラー情報がクリアされ、一時的なソフトウェアのフリーズが解消されることがあります。

ただし、この方法はパワーウィンドウのオート機能やアイドリングストップの設定、燃費計のデータなど、ナビ以外の様々な車両設定もリセットされる可能性があるため、実施はあくまで自己責任となります。

実行する前には、必ず車両の取扱説明書を確認し、再設定が必要な項目を把握しておくことが重要です。