オットキャストP3で2画面表示はできるのか?とお悩みではありませんか。

この記事では、Ottocast P3の画面分割について、基本的な2画面のやり方から、特定のアプリで画面分割できない時の画面設定まで詳しく解説します。

2画面ナビの活用法や、Ottocast P3の画面比率はどうなるか、ライトでの画面分割、2画面の左右入れ替えの可否、Ottocast P3の切り替え方法まで、あなたの知りたい情報がここにあります。

Ottocast P3の画面分割の基本的なやり方

- オットキャストP3で2画面表示はできるのか?

- 基本的な2画面のやり方を解説

- オットキャストP3の画面比率は?

- 便利な2画面ナビと動画の組み合わせ

- Ottocast P3の切り替え方法は?

オットキャストP3で2画面表示はできるのか?

結論から明確にお伝えすると、はい、Ottocast P3は2画面表示機能に標準で対応しています。

この機能はP3が提供する価値の中核をなすものであり、多くのユーザーが純正のカーインフォテインメントシステムからアップグレードする際の決定打となっています。

2画面表示機能を利用することで、これまでの車内体験を一変させることが可能です。

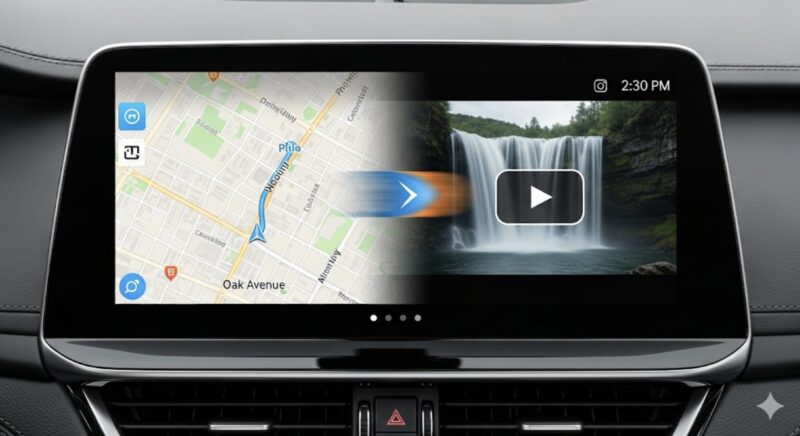

例えば、ドライバーは常にカーナビのルート案内を画面に表示させつつ、助手席や後部座席の同乗者はYouTubeやNetflix、Amazon Prime Videoといった動画配信サービスのコンテンツを同時に楽しむことができます。

これにより、長時間のドライブや交通渋滞時の退屈を劇的に解消し、すべての乗員にとって快適な移動空間を創出します。

2画面表示(マルチウィンドウ)がもたらす価値

2画面表示は専門的には「マルチウィンドウ」や「画面分割」と呼ばれる機能です。

これは、単一のディスプレイを仮想的に2つに分割し、それぞれの領域で異なるアプリケーションを独立して実行・操作できる技術を指します。

最大のメリットは、アプリを頻繁に切り替える必要がなく、複数のタスクを並行して処理できる点にあります。

運転という集中力が求められる状況下で、操作の手間を最小限に抑えられるのは大きな利点です。

特筆すべきは、近年の一部の新型車(特にトヨタやレクサス)で採用されているコネクテッドナビ対応ディスプレイオーディオにおいて、かつては可能だった純正機能での2画面表示が廃止される傾向にある点です。

しかし、Ottocast P3をUSBポートに接続するだけで、これらの車種でも再び便利で高機能な2画面表示環境を構築することが可能になります。

基本的な2画面のやり方を解説

Ottocast P3の2画面表示は、高度な機能でありながら、その操作方法は非常にシンプルかつ直感的に設計されています。

Androidデバイスの操作に慣れていない方でも、数回の試行ですぐに使いこなせるようになるでしょう。

基本的な手順は以下の通りです。

ここでは代表的な2つの方法を解説します。

方法1:「戻るボタン」の長押しで起動する

- まず、画面分割で表示させたい2つのアプリケーションを、事前に一度ずつ起動しておきます。(これにより、アプリがバックグラウンドで待機状態になります)

- 片方のアプリを画面に表示させた状態で、画面下部に表示されているナビゲーションバーの「戻るボタン(◀のアイコン)」を3秒ほど長押しします。

- この操作で画面が左右に分割され、現在表示していたアプリが片側に固定されます。

- もう片方の画面には、バックグラウンドで起動しているアプリの一覧(タスク画面)が表示されるので、そこから表示させたいもう一つのアプリをタップして選択します。

方法2:「タスクボタン」から起動する

機種やファームウェアのバージョンによっては、タスクボタンからの操作が便利な場合もあります。

- 画面下部のナビゲーションバーにある「タスクボタン(■のアイコン)」をタップして、現在起動中のアプリ一覧を表示させます。

- 一覧の中から、画面分割したいアプリのウィンドウ上部にあるアプリアイコンを長押しします。

- メニューが表示されるので、「分割画面」や「2画面表示」といった項目を選択します。

- 上記と同様に、もう片方の画面に表示させたいアプリを選択します。

たったこれだけの簡単な操作で、ナビとエンターテイメントを両立できるのは本当に素晴らしいですよね。

一度この快適さを体験すると、もう元の環境には戻れなくなるかもしれません。

なお、画面分割を終了して元の全画面表示に戻したい場合は、画面中央にある黒い仕切り線を、左右どちらかの画面端まで指でスワイプ(ドラッグ)するだけです。

これにより、スワイプした方向のアプリが全画面で表示されます。

オットキャストP3の画面比率は?

Ottocast P3の画面分割機能が他の多くの競合製品と比較して優れている点の一つに、分割比率をユーザーが柔軟に調整できることが挙げられます。

これにより、利用シーンに応じて最適な情報表示バランスを選択することが可能です。

P3では、主に以下の2パターンの画面比率を利用できます。

- 5:5の均等分割

画面を完全に半分ずつに分割する、最も基本的なモードです。ナビ画面と動画画面を同じサイズで表示したい場合や、助手席の人が動画アプリを操作しやすいように表示領域を確保したい場合に適しています。 - 7:3(または3:7)の非対称分割

画面の7割を片方のアプリに、残りの3割をもう一方のアプリに割り当てるモードです。これにより、メインで使いたいアプリをより大きく表示し、視認性を最大限に高めることができます。

7:3分割の具体的な活用シナリオ

例えば、ドライバーが主にナビ情報を確認する走行中は、ナビアプリを画面の7割に大きく表示し、同乗者向けの動画アプリは3割の小さな領域で再生させます。

こうすることで、ドライバーは交差点の拡大図など、ナビの重要な情報を瞬時に把握でき、安全運転に貢献します。

逆に、停車中や休憩時には、動画を7割に拡大してエンターテイメントを優先するなど、状況に応じた使い分けが可能です。

この比率の変更は、画面の中央に表示されている仕切り線(ディバイダー)を指で左右にドラッグするだけで、誰でも直感的に調整できます。

この細やかなカスタマイズ性が、P3を単なる「動画再生機」以上の存在にしています。

便利な2画面ナビと動画の組み合わせ

2画面表示機能を最大限に活用することで、ドライブの利便性とエンターテイメント性を同時に、かつ飛躍的に高めることができます。

特に「ナビゲーションアプリ」と「メディアアプリ」の組み合わせは、ドライバーと同乗者の双方にとって満足度の高い定番の活用法です。

ここでは、実際の利用シーンを想定したおすすめのアプリの組み合わせをいくつかご紹介します。

シーン別・おすすめの2画面組み合わせ例

| メイン画面(7割表示推奨) | サブ画面(3割表示) | このようなシーンに最適 |

|---|---|---|

| Google マップ / Yahoo!カーナビ | YouTube / Prime Video / Netflix | 【ファミリードライブの定番】ドライバーはナビでルートを確認し、子供や同乗者はアニメや映画を楽しめる。長距離移動の退屈を解消します。 |

| Google マップ(航空写真モード) | Spotify / Apple Music(歌詞表示) | 【音楽好きのソロドライブ】ナビで周辺の地形を楽しみながら、お気に入りの音楽を歌詞付きで満喫。ドライブがさらに盛り上がります。 |

| TVer / ABEMA | Google マップ(交通状況表示) | 【停車中の休憩時間】見逃したドラマやスポーツ中継を楽しみながら、出発前に目的地の交通状況をリアルタイムでチェックできます。 |

安全利用のための法的注意点

ご存知の通り、運転者が走行中にカーナビゲーション装置等の画面を注視する行為は、道路交通法 第七十一条で禁止されています。

2画面表示機能は、あくまで同乗者が映像を楽しむため、または運転者が音声のみを楽しむために利用し、安全運転を最優先してください。

このように、自分のライフスタイルや同乗者の構成に合わせて、アプリを自由に組み合わせられる無限の可能性こそが、Ottocast P3がもたらす最大の魅力と言えるでしょう。

Ottocast P3の切り替え方法は?

Ottocast P3の多機能なAndroid OSは非常に魅力的ですが、時には「スマートフォンの通知を純正画面で確認したい」「使い慣れた純正CarPlayのシンプルなUIに戻したい」と感じる場面もあるかもしれません。

そのような場合でも、OttocastのUSBケーブルを物理的に抜き差しする必要はなく、車のディスプレイオーディオ側の簡単な操作でシームレスに切り替えることが可能です。

ここでは、多くの車種に共通する一般的な切り替え手順を、その背景にある仕組みと共に詳しく解説します。

Ottocastから純正CarPlay/Android Autoへの切り替え手順

- 車のディスプレイオーディオのホーム画面から「設定」メニューを探してタップします。

- 設定メニューの中から「スマートフォン連携」「接続」「Bluetooth/デバイス接続」といった項目を選択します。(車種により名称は異なります)

- Apple CarPlayやAndroid Autoの「機器リスト」「登録デバイス一覧」またはそれに類するメニューを開きます。

- リストには、現在接続されている「Ottocast」(または”AiBox”のような名称)と、以前に接続したことのあるご自身の「スマートフォンの名前」が表示されているはずです。

- リストの中から、ご自身のスマートフォンの名前をタップします。

- 「このデバイスに接続しますか?」といった趣旨の確認ポップアップが表示されたら、「はい」や「接続」をタップします。

以上の操作で、Ottocast P3のAndroid画面から、見慣れた純正のCarPlayやAndroid Autoのインターフェースに切り替わります。

再びOttocast P3の画面に戻したい場合は、同じ手順で機器リストから「Ottocast」を選択し直せばOKです。

切り替えの仕組み

なぜこのような切り替えが可能かというと、車から見るとOttocast P3もあなたのスマートフォンも、どちらも「CarPlay(またはAndroid Auto)に対応した接続機器」として認識されているためです。

この操作は、いわば「どの機器のCarPlay画面をディスプレイに表示しますか?」という選択を、ユーザーが手動で行っている状態と言えます。

この手順は、お使いの車種やナビのメーカーによってメニューの名称が若干異なりますが、基本的には「接続するスマートフォン機器を再選択する」という考え方で操作すれば、問題なく目的の画面に切り替えることができるでしょう。

Ottocast P3の画面分割ができない時の対処法

- なぜ特定のアプリで画面分割できないのか

- 非対応アプリも分割できる画面設定

- オットキャストライトの画面分割について

- 2画面の左右入れ替えは可能か

- Ottocast P3の画面分割のまとめ

なぜ特定のアプリで画面分割できないのか

Ottocast P3の便利な2画面表示機能をいざ試してみると、「YouTubeは分割できるのに、お気に入りのナビアプリが分割できない」といった問題に直面することがあります。

これはOttocast P3の故障や不具合ではなく、アプリケーション自体がAndroidの画面分割モードに公式対応するように開発されていないことが根本的な原因です。

Androidアプリの開発において、画面分割に対応させるかどうかは、そのアプリの開発者に委ねられています。

技術的には、アプリの設計図ともいえるマニフェストファイル内で、画面サイズ変更への対応を許可する設定を有効にする必要があります。

しかし、動画配信アプリや一部のナビアプリ、ゲームなど、全画面でのリッチな体験を前提に設計されているアプリでは、開発者が意図的にこの機能を無効にしている場合があります。

ユーザーからよく報告される「moviLink」や一部の動画配信アプリが分割できないという事例は、まさにこのケースに該当します。

せっかくの便利な機能が使えないとがっかりしてしまいますよね。

しかし、ご安心ください。Ottocast P3には、この制限を乗り越えるための「裏技」的な解決策が用意されています。

次の項目では、このような非対応アプリを強制的に2画面表示させるための、少し高度ですが非常に効果的な設定方法について詳しく解説します。

詳しくは、Android公式のマルチウィンドウ サポートに関するデベロッパー向けドキュメントにも記載があります。

非対応アプリも分割できる画面設定

公式には画面分割に対応していないアプリを強制的に2画面表示させるには、Androidシステムに隠されている「開発者向けオプション」という特別な設定メニューを有効化し、その中の特定の設定を変更する必要があります。

この操作はシステムの動作に影響を与える可能性があるため、慎重に行う必要がありますが、手順通りに進めれば誰でも設定可能です。

【最重要】自己責任での操作となります

「開発者向けオプション」は、その名の通りアプリ開発者がデバッグなどのために使用する、システムの根幹に関わる高度な設定項目です。

誤った設定を行うと、デバイスの動作が不安定になったり、特定のアプリが正常に動作しなくなったりするリスクが伴います。

以下の手順は、これらのリスクを十分に理解した上で、ご自身の責任において実行してください。

手順1:開発者向けオプションを有効化する

まず、隠されている「開発者向けオプション」メニューを表示させるための操作を行います。

- Ottocast P3のホーム画面から「設定(歯車のアイコン)」をタップして設定画面を開きます。

- メニューの中から「エンジニアモード」を選択します。

- 「工場生産設定」をタップし、パスワード入力欄に「126」と入力して「OK」をタップします。これにより工場モードが有効になります。

- 一度前の画面に戻り、再度「工場生産設定」をタップします。今度はパスワードとして「20200817」と入力し、「OK」をタップします。

この2段階のパスワード入力が成功すると、システム内で開発者モードが有効化されます。

手順2:画面分割を強制する設定をオンにする

次に、有効化した開発者向けオプションの中から、目的の設定を探してオンにします。

- 開発者モードが有効になると、「設定」メニュー内の「システム」の中に「開発者向けオプション」という新しい項目が追加されているので、これをタップします。

- 非常に多くの設定項目が並んでいますが、慌てずにゆっくりと画面を一番下の方までスクロールしていきます。

- 「アプリ」というカテゴリの中にある、「アクティビティをサイズ変更可能にする」(またはファームウェアのバージョンによっては「マルチウィンドウでのサイズ変更不可を有効にする」)という項目を探し、その右側にあるスイッチをオンにします。

この設定を行うことで、アプリ側の設定に関わらず、すべてのアプリが強制的に画面分割の対象となります。

設定を完全に反映させるため、この操作が完了したら一度Ottocast P3を再起動することをお勧めします。

これで、これまで分割できなかったアプリも、基本的な2画面表示の手順で利用できるようになっているはずです。

オットキャストライトの画面分割について

Ottocastシリーズには、標準モデルの「P3」の他に、より購入しやすい価格帯の「OttoAiBox P3 Lite」というモデルもラインナップされています。

「Lite」という名称から、機能が大幅に制限されているのではないかと懸念される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。

P3 Liteモデルでも、中核機能である2画面表示は全く問題なく利用可能です。

基本的な操作方法(戻るボタン長押しなど)や、画面比率の調整機能(5:5および7:3)も、上位モデルである標準のP3と全く同じように行えます。

さらに、前述した「開発者向けオプション」を有効化して、非対応アプリを強制的に分割させる高度な設定も、同じ手順で適用することが可能です。

パフォーマンスに関する留意点

ただし、P3 Liteと標準P3の間には、ハードウェア性能、特にシステムメモリ(RAM)の容量に違いがある点を理解しておく必要があります(P3: 8GB、P3 Lite: 4GB)。

メモリは、複数のアプリを同時に動かす際の「作業スペース」に例えられます。

そのため、特に高い処理能力を要求するアプリ同士(例えば、3Dグラフィックを多用する最新のナビアプリと、4K画質の動画再生アプリなど)を組み合わせて2画面表示にした場合、標準モデルに比べてアプリの切り替えがわずかに遅れたり、動作がカクついたりといったパフォーマンスの差を感じる場面がある可能性は否定できません。

とはいえ、一般的なカーナビアプリとYouTubeや音楽ストリーミングアプリといった組み合わせであれば、P3 Liteの性能でも十分に快適な2画面表示を体験できます。

高度なマルチタスク性能よりもコストパフォーマンスを重視する方にとって、P3 Liteは非常に賢明で魅力的な選択肢と言えるでしょう。

2画面の左右入れ替えは可能か

2画面表示を快適に使っていると、「最初はナビを左、動画を右にしていたけど、やっぱり逆の配置にしたい」といったように、左右のアプリを入れ替えたい場面が出てきます。

この操作に関して、残念ながらAndroidシステムには、ワンタップで左右のアプリを瞬時に入れ替える直接的な「左右入れ替えボタン」のような機能は標準で搭載されていません。

では、左右を入れ替えるにはどうすればよいかというと、少し手間はかかりますが、以下の手順で行うことが可能です。

- 現在表示されている2画面の中央の仕切り線を、どちらかの端までドラッグして、いったん全画面表示に戻します。

- 今度は、先ほどとは逆のアプリ(新しく左側に表示したいアプリ)をメインで表示させた状態で、再度「戻るボタン長押し」などの操作を行い、2画面表示を開始します。

この「一度分割を終了し、メインアプリを切り替えて再度分割を開始する」という手順で、実質的に左右の配置を変更することができます。

【知っておくと便利な裏技】再起動時の自動起動の仕様を活用する

Ottocast P3には、知っておくと非常に便利なユニークな仕様があります。

それは、エンジンを一度停止して、次に再始動した際に、前回2画面表示で「右側」に表示していたアプリのみを自動的に全画面で起動するというものです。

この特性を理解し活用することで、日々の操作を効率化できます。

例えば、車に乗るたびに必ずカーナビアプリを使う場合、普段からナビアプリを「右側」に配置して2画面表示を利用するように心がけます。

そうすれば、次にエンジンをかけた際には自動でナビアプリが起動してくれるため、手動でアプリを探して起動する手間を完全に省くことができます。

この仕様は少し癖があるように感じるかもしれませんが、一度慣れてしまえば、これを前提とした画面配置にすることで、よりスマートで快適なカーライフを実現できるでしょう。